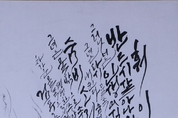

[담화총사 칼럼] 박경애 작가의 “박노해 ‘숨비소리’를 쓰다.”

K-그라피 이성준 기자 | 박노해의 詩 「숨비소리」는 버티는 법을 가르치지 않는다. 대신 들어가야 할 곳을 정확히 가리킨다. “휘, 숨소리 토하며 반드시 살아나와야 한다.” 이 문장은 위로가 아니라 지침이다. 삶의 표면에서가 아니라, 인생의 심장부까지 최대한 깊이 들어가라는 요구다. 그리고 그 깊은 곳에서 다시 숨을 찾아 나와야 한다는 명령이다. 백경애 작가의 K-그라피는 이 詩의 긴장을 몸의 곡선과 호흡의 흔적으로 번역한다. 작품 하단에서 상단으로 치솟는 형상은 물속으로 잠수하는 인체처럼 보이기도 하고, 다시 수면을 향해 몸을 비틀어 올리는 생명의 궤적으로 읽히기도 한다. 먹의 농담은 폐 깊숙이 밀려드는 물의 압력을 닮았으며, 번져가는 선들은 숨을 되찾기까지의 흔들림과 긴박한 리듬을 닮았다. 이 작품 속에서 잠수부는 단순히 가라앉는 존재가 아니다. 그는 가장 깊은 곳으로 몸을 맡기며, 동시에 반드시 다시 떠오르기 위해 호흡을 가다듬는 인간의 상징으로 서 있다. 글씨는 단정하지 않다. 호흡이 고른 순간이 아니라, 숨이 끊어질 듯 이어지는 순간에 쓰였다. K-그라피는 여기서 미학이 아니라 생존의 기록이 된다. 설명을 지운 자리에는 호흡만 남고, 장식 대신 체온